4月隨著工信部嚴禁車企夸大智駕宣傳,車企們老老實實的將品牌旗下智駕系統,重新用消費者能看得懂且合理的形式進行傳播。

當我們覺得,未來智駕系統,將會有很長一段時間停留在L2時,車企們已經在折騰L3的事情了。2025上半年,我們能看到芯片、算法、數據模型、AI等等都在快速升級,車企們整齊劃一的動作,正在說明“既然L2不給吹牛逼了,那就想辦法搶跑L3!”

那么最近車企們都在說的L3,到底怎么樣了?主流車企們具備L3智駕能力了嗎?

L3線過了,網還亂著

根據國標GB/T 40429-2021,對智駕系統的分級和技術要求標準來看,L3級駕駛輔助最核心的定義是“①激活后在其設計運行條件下執行全部動態駕駛任務;②識別是否即將不滿足設計運行范圍,并在即將不滿足設計運行范圍時,及時向動態駕駛任務后援用戶發出介入請求。”

通俗點說“L3級輔助駕駛,在特定條件和場景下,允許駕駛員完全脫手,由系統接管駕駛任務,在路況條件不滿足L3輔助駕駛的情況下,智駕系統需提前預警讓駕駛者介入。

通過將L3級輔助駕駛的定義翻譯為人話,是不是覺得目前在智駕方面表現優秀的車企,基本上都能到達L3級輔助駕駛的技術要求。

事實確實如此。尤其是GB/T 44721-2024,這一針對L3自動駕駛商業化技術依據的起草到位,是由工信部、東風集團、華為技術公司、廣汽集團、上汽集團等多家車企完成。因此,對于車企而言,既然L3國標是大伙共同起草完成,那么L3技術要求必然是行業主流或者未來較短周期能夠達成的目標。

那么,回到最核心的問題,既然車企已經擁有了L3的技術能力,政府已經推出L3國標,為什么還沒有L3自動駕駛的乘用車正式上路?

最關鍵的原因在于,自動駕駛分級,出現了明顯的時代局限性,政策落地需要面臨更加復雜的問題。

L0-L5自動駕駛分級定義,早在2014年由國際自動化工程師學會(SAE)提出,這個等級劃分只關注一個指標,那就是自動駕駛系統需要人類駕駛員參與的比重。我們必須承認,這套自動駕駛分級方案確實有效指導了產業發展,尤其是對L2級輔助駕駛的定義,可以說是成為了輔助駕駛從初級到智能化分水嶺。

然而,SAE對L0-L5自動駕駛分級,并沒有提供真正意義上的技術分級或者參數標準,加之在2014年,主流自動駕駛路線還沒有成型,在沒有任何一家公司可以作為參照的情況下,單純使用駕駛者的介入程度來定義等級,明顯就是粗放且復雜問題簡單化的行為。

中國作為最快涉足L3自動駕駛科技倫理的國家,政府或者車企需要面對的問題自然會細致到,誰是智駕系統的主要責任對象?如何精準劃分駕駛權移交時間?地方法規和全國法規責任認定和保險問題。

說白了,L3自動駕駛智能化下半場,政府和車企都在謹慎而行,政府擔心地方法規、監管難度、城市配套的問題。車企擔心責任邊界、極端場景、用戶心智的問題。

搶跑L3,定義L3

因此,在現階段L3標準實施過渡的緩沖期。一些車企在達到L3自動駕駛標準后,營銷方向也從搶跑L3轉向了定義L3,這種情況尤為出現在原本L2輔助駕駛就有不錯成效的車企上。

2024年12月蔚來在ET9發布會上,直接表示搭載L3級自動駕駛功能的車型,需要具備全天候感知+超前計算性能+先進模型算法+硬件冗余+舒適體驗。近期,蔚來確實推出了『蔚來世界模型NWM+神璣NX9031組合』。

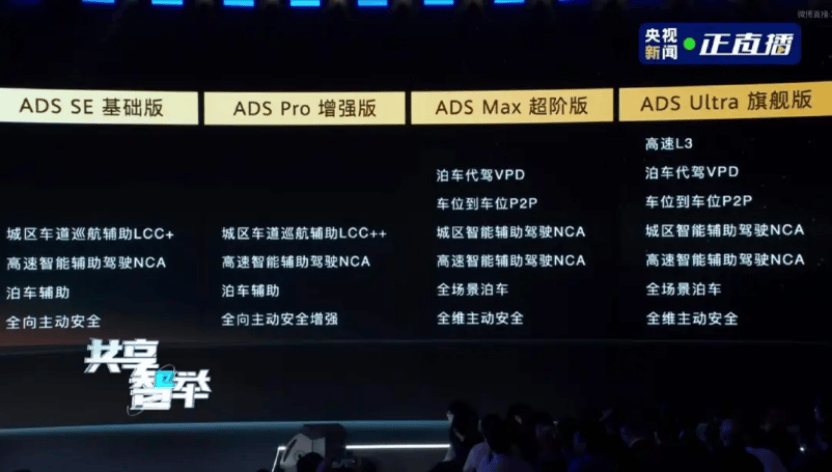

今年4月上海車展上,華為推出可實現商用的高速L3 ADS4,對于華為這套L3級自動駕駛系統,強調的也是VLA世界行為模型+硬件冗余的技術路線。

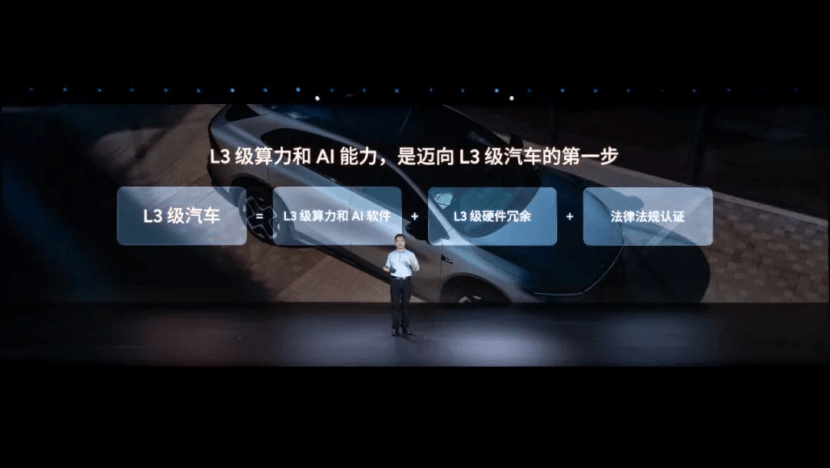

7月小鵬在G7發布會上,直接定義起了L3汽車需要滿足的三個條件,L3算力和AI軟件+L3級硬件冗余+法律法規認證。在算力方面,甚至拋出了“沒有2000TOPS算力支持,L3免談”的暴論。

關于這些車企的L3水平,現階段誰都無從考證,因此今天暫且不論他們是在“吹牛逼”還是“真牛逼”。不過,從蔚來華為小鵬對L3的定義來看,我們能夠肯定的是,中國車企在經歷L2級輔助駕駛的混沌洗禮后,在技術路線方面擁有了更高的共識。

世界行為模型+超強算力+硬件冗余,作為三家車企定義L3自動駕駛的共同合集,明顯考慮到了自動駕駛從L2邁向L3,已經不是噱頭或者品牌故事,而是體驗戰到安全戰。

從硬件冗余到模型容錯,從普通場景到極端環境的響應,從『人監督車』到『車服務人』,每一項能力的落地都需要模型+算力+硬件的組合兜底。如果沒有足夠的安全冗余,哪怕只出現一次關鍵時刻失效,那么將徹底摧毀用戶的信任。

因此,這些在L2輔助駕駛時代就有不錯成效的車企,即便已經達到了L3標準,仍在不斷提高L3定義門檻。

究其原因無非就是:隨著自動駕駛等級越來越高,責任邊界越來越偏向車企一方,車企或主動或被迫的認識到,輔助駕駛的真正底層,不單止是智能,更重要是安全。這里的安全不止是用戶安全,還有車企信任安全。

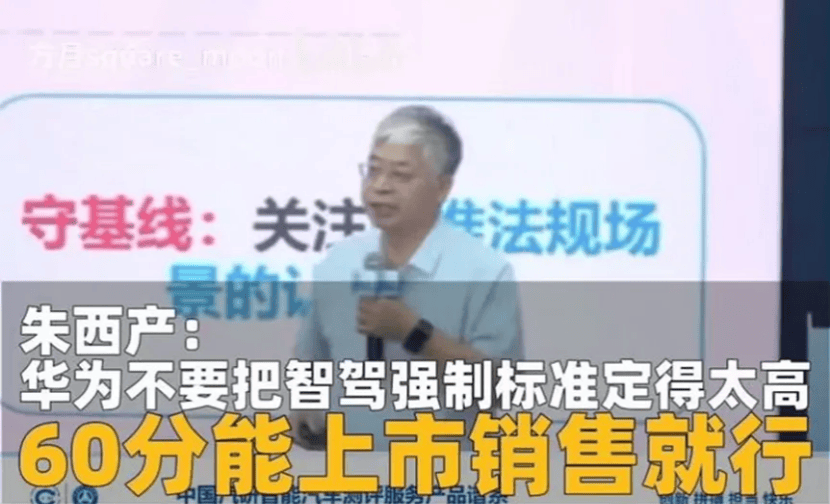

這就很好反駁了,為什么網絡上會出現“同濟大學教授批評華為將智駕標準定得太高”的奇葩邏輯。

當然,市場上除了疊加派之外,最近也出現了車企們最不想看到的擔保派。

作為全國首批智能網聯汽車準入和上路通行試點品牌之一,已經證明比亞迪智駕水平有L3的能力。比亞迪和疊甲派不同的是,比亞迪一招“智能泊車兜底”,確實比定義那個定義更有震撼感,盡管從理論上來說,智能泊車只能算是自動駕駛的一部分,但今天我們暫且不論比亞迪“智能泊車”媲美L幾,單論兜底行為,目前市面上有多少車企敢這么干。

或許我換個問題形式“那些猛猛定義L3的車企,不斷強調自身智駕安全穩定好用的車企,敢跟比亞迪的智能泊車牌嗎?”

值得一提的是,比亞迪智能泊車兜底行為,不僅為了打響智駕名頭,更重要是還兼顧了銷量。試想一下,銷售在賣車時只要強調“比亞迪的車,您就盡管使用自動倒車,如果發生了碰撞,我們全額賠償,不用走保險,下年保費也不會漲價”這句話的殺傷力,對于消費者來說,簡直就是王炸。

回到比亞迪的智駕水平,也許大部分網友都會默認不如華為,不如小鵬,但是從數據積累能力和市場信任感兩個層面來看。

比亞迪龐大的智駕車型交付量+自有商業保險閉環,一方面可以大量的積累智駕真正數據,一方面還能精準控制成本,簡直像開了無限彈藥外掛一樣,用龐大的體系,穩定的碾壓式的前進。

無限彈藥外掛帶來的大量真實智駕數據,最直接的效果是,現階段兜底范圍可能只局限于“智能泊車”,未來可能會一步一步延伸到“高速智駕”“城區智駕”等不同板塊。

當然,這里并不是指比亞迪就優于其他品牌,畢竟在L3法規還沒正式落地的大環境下,中國車企對于L3自動駕駛的路線,確實進入了一個不等規則、不談共識、主打一個出其不意的狀態。

這未嘗不是一件好事,畢竟當智能駕駛從一個個炫技場景展示,開始轉向“全天候、全場景”的擬人化后,車企們的競爭成本,安全邊界確實在不斷拔高。