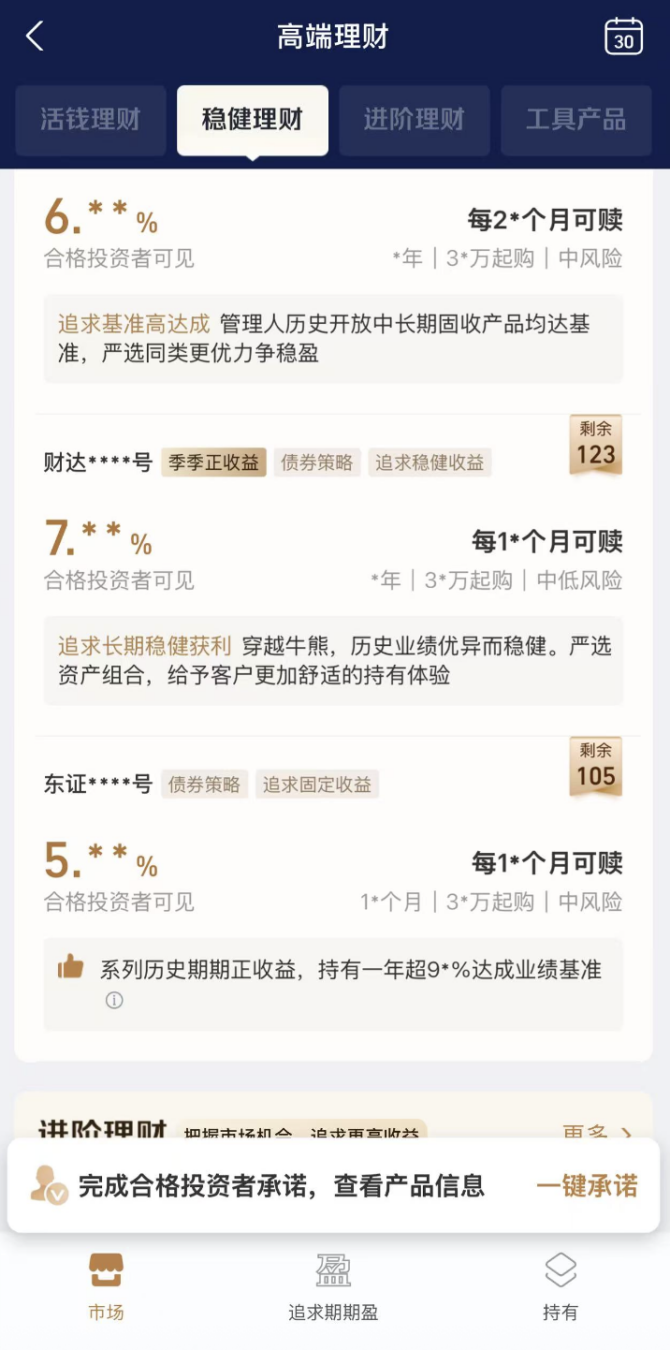

10月16日訊(記者 王晨)打開某頭部三方代銷平臺的“高端理財”板塊,私募產品的業績數字竟成了“謎語”——“6.%”“7.%”的首位數后跟著一串星號,搭配著“季季正收益”的描述;有的干脆藏起數字,只掛出收益曲線,用視覺暗示悄悄傳遞“業績信號”。如今,這種“猶抱琵琶半遮面”的披露操作,在私募行業已不是個例。

更值得關注的是,本應嚴格把關的合格投資者認證,也成了“走過場”,無需出示資產證明,不用核實投資經驗,只需點擊彈窗里的“我符合要求”,就能輕松查看完整業績,甚至咨詢購買。

一邊是私募新規的明確規定:業績信息只能對合格投資者一對一披露,嚴防普通投資者被高收益誤導;另一邊是機構的現實需求:不展示些“亮點”,怎么在扎堆的產品里吸引客戶?

這場合規與營銷的拉扯,讓“星號披露”“曲線暗示”成了行業默認的“折中方案”,卻可能讓普通投資者產生過高收益預期、忽視風險,也使監管陷入“嚴管抑制行業正常發展”“放任加劇違規”的兩難困境。

私募業績“擦邊式”披露花樣百出

打開某頭部互聯網理財平臺的“高端理財”板塊,在“穩健理財”欄目下,多款私募性質的理財產品業績展示格外引人注意:“6.%”“7.%”“5.**%”……這些產品均標注“合格投資者可見”,但在公開展示的頁面上,業績數字僅保留首位數,后續數字以星號替代,同時附帶“季季正收益”“歷史業績優異而穩健”等描述。

這種披露方式并非個例。記者瀏覽多家代銷機構平臺發現,有頭部基金公司旗下部分私募產品在官方渠道展示時,同樣采用了類似的“星號化”處理;第三方代銷機構的APP上,不少標注為“中高風險”“合格投資者專屬”的產品,業績披露也采用了“首位數+星號”的模式。

“這種方式很微妙。”一位分析人士對記者表示,“從形式上看,它沒有完全公開具體業績數字,規避了‘公開披露’的違規風險;但從效果上看,又能讓投資者對產品業績有一個大致感知,起到了引流和展示的作用,這就是典型的擦邊球操作。”

除了“首位數+星號”的業績披露方式,代銷機構還衍生出更多樣化的“擦邊”手段。部分代銷機構選擇將私募產品收益率數字全部隱藏,轉而展示收益曲線;“曲線展示比數字更隱晦,也更安全。”業內人士告訴記者,“它利用視覺信息傳遞業績信號,卻又不直接觸碰‘公開披露具體收益’的紅線,是一種更隱蔽的手段。”

與披露方式的花樣百出相對應的,是合格投資者認證環節的普遍寬松。更多代銷機構在合格投資者認證環節“放水”,僅需投資者在平臺上點擊“我已閱讀并符合合格投資者要求”的告知彈窗,即可跳過資產證明、投資經驗核實等關鍵步驟,直接查看私募產品的完整業績信息,甚至參與產品咨詢。

私募新規要求與行業營銷需求的艱難平衡

根據《私募證券投資基金運作指引》第六條規定,私募基金管理人、基金銷售機構應按要求披露基金及業績相關信息,包括存續期間完整的歷史凈值、歷史規模、投資策略、投資經理等。但除已履行特定對象確定程序的合格投資者和符合規定的基金評價機構外,不得向其他機構或個人提供基金凈值等業績信息。

業績披露作為宣傳推介的重要組成部分,自然被納入嚴格監管范疇,要求僅能向合格投資者一對一披露。

“新規的初衷是保護投資者,因為私募產品風險較高,不適合普通大眾,通過限制公開業績披露,可以避免不合格投資者被高收益誘導而盲目入場。”業內私募銷售人士告訴記者,“但行業發展有自身規律,機構需要展示產品實力來吸引合格投資者,完全‘捂盤’也不現實,所以就催生了這種打擦邊球的披露方式。”

記者注意到,這些采用“星號披露”的產品,無一例外都標注了“合格投資者可見”,似乎在強調其合規性,即只有通過合格投資者認證的用戶,才能查看完整業績。但實際上,在公開頁面展示“首位數+星號”的業績或“收益曲線”,已經構成了一種公開的信息傳遞。

“這是一種模糊地帶。”頭部券商托管部人士告訴記者,“從嚴格合規角度,任何公開的業績展示都不被允許,但考慮到行業發展的實際需求,以及這種方式確實沒有完全公開具體數據,監管部門在執行層面可能存在一定的容忍度。”

也有三方機構的銷售經理坦言:“我們也知道這種方式存在合規瑕疵,但如果不展示一點業績亮點,很難在眾多產品中脫穎而出,吸引合格投資者。監管部門對此也沒有明確叫停,所以大家就都這么做了。”

擦邊式披露的“隱性價值”

對于代銷機構而言,這些擦邊式披露方式絕非無的放矢,背后暗藏著對業務拓展、客戶維護、行業競爭的多重利好。

一是吸引流量,拓展獲客。通過“首位數披露”“收益曲線展示”,代銷機構能夠在合規的“灰色地帶”向潛在客戶傳遞產品的收益亮點,有效提升產品曝光率,進而轉化為實際的客戶數量和交易量。

二是平衡合規風險與營銷需求。私募新規對公開業績披露的嚴格限制,讓代銷機構的營銷工作面臨不小挑戰。完全不披露業績,產品缺乏吸引力;完全公開披露,又面臨違規風險。擦邊式披露則為機構提供了一個“折中方案”。

三是降低運營成本。實質審核合格投資者的資產和投資經驗,需要耗費大量的人力、物力和時間成本。而采用“形式化認證”的擦邊方式,代銷機構可以大幅簡化這一流程,提升運營效率。

擦邊式業績披露真的有用嗎?

對于合格投資者而言,這些“擦邊式”披露能在多大程度上影響投資者做出投資決策?

“意義不大。”一位高凈值投資者向記者表示,“我更關注具體的業績數字、回撤情況、持倉結構等詳細信息,僅僅一個首位數,參考價值很低。但對于那些還沒成為合格投資者的人來說,這種披露可能會讓他們對私募產品的收益產生過高預期,進而想方設法去成為合格投資者,這其實隱藏著風險。”

這種擔憂并非空穴來風,一些人被首位數吸引而急于成為合格投資者,恰恰是監管部門所擔心的,普通投資者可能因片面信息而忽視風險,盲目進入不適合自己的市場。

這也給監管帶來了挑戰,由于沒有明確的違規判定標準,監管部門會面臨“兩難”:若嚴格禁止,可能會抑制行業的正常發展;若放任不管,則可能導致違規行為蔓延,違背私募新規的初衷。

對于投資者而言,需提升自身的風險認知。“私募投資不是看曲線或數字那么簡單,背后是復雜的策略組合和市場判斷,此外,投資團隊的背景、組織架構的穩定性、運維體系、合規性都是私募產品盡調的要點。”一位私募FOF投資人強調,“在沒有充分了解產品前,不要因為任何形式的業績展示就盲目決策。”

- 1024程序員節京東開放“零幀起手”數字人技術

- 保時捷911 GT3新增Manthey套件:不改引擎就能將紐北圈速提升3秒

- 從3000萬到下一個3000萬,一汽-大眾的底氣從何而來?

- 2025廣州車展一汽-大眾油電并進,以科技賦能開啟全新商品布局篇章

- 全新豐田威蘭達實拍!外觀顏值升級,配置拉滿,提供三種動力

- 20余款車型版本,9.98萬元起價,2026款長城炮廣州車展上新

- 全新保時捷911 Turbo S:賽道性能與豪華舒適完美平衡的杰作

- 全新一代奔馳GLB低偽裝諜照曝光,外觀向Smart精靈#5靠攏

- 古天樂香港提極氪009新車,現場兩“雕兄”惹眼

- 智界S7亮相廣州車展,20萬級智慧轎車再樹標桿

- 廣州車展 | 長安啟源Q05上市,起售價7.99萬,十萬內唯一激光雷達純電SUV

- 華為科技+改裝神器,猛士M817 Hero版硬核上市

- 五菱星光家族三星亮相天津,全能舒享大7座引領家用MPV新體驗

- realme真我P4X 5G手機參數曝光,配置亮點多

- 2025中國5G+工業互聯網大會丨我國衛星物聯網業務商用試驗正式啟動

- Galaxy A77手機跑分亮相,三星時隔3年有望重啟A7x系列

- 蘋果又一新品上架,498 元

- 鄂湘贛企業之間有望實現“一鍵接單”

- 村民合力“扛”上萬斤木樓平移 “硬核搬家”怎么做到的?

- 三屆全運金牌榜首!山東憑啥這么牛?